【深度】绝地突围

盛夏七月,从德江县城出发,汽车在山间公路上疾驰,沿途沟壑纵横,崇山峻岭间翠绿葱茏,到处生机盎然。山风吹来,清凉拂面,伴随阵阵野花芬芳,夏日的德江,让人心旷神怡。

穿越大山,探访德江“三最村”

行驶60多公里,到达德江县泉口镇,到记者采访的大元村还有30公里。

过泉口镇,车辆继续往前行驶10多公里,到了麻阳河国家级自然保护区的猴子岩路段,由于途中公路堡坎塌陷正在维修,大元村驻村第一书记孟祥龙已赶到施工地等候,接记者进村。

初次见面,孟祥龙身上看不出机关干部的样子,晒黑的皮肤和沾满泥巴的鞋子,看上去更像本地村民。细问才知道他驻村快3年了,为了接我们,他刚刚从村里的天麻基地赶过来,裤腿上挂满了泥巴。

孟祥龙一边打招呼,一边打趣地说:“欢迎老师们来到德江‘三最村’大元!”接着就介绍大元被称为“三最村”的缘由。

最远:大元村地处铜仁市德江县、沿河土家族自治县和遵义市务川仡佬族苗族自治县三县交界,村委会距泉口镇政府28公里,距德江县城81公里,是德江县最偏远的村。

最高:大元村海拔最高处1523.46米,平均海拔1200米,是德江平均海拔最高的村,每年11月就进入冬季模式,常年雾气笼罩,有时连续一个多月不见阳光,每年都有3—4个月的凝冻期。

最穷:全村辖7个村民组,2014年全村总人口245户944人,建档立卡贫困人口114户535人,贫困发生率56.67%,2019年贫困发生率41.53%,曾经是铜仁市贫困发生率最高的村。

一边听着孟祥龙介绍村里的情况,一边开车前行,沿途大约15公里深山区没有一户人家。孟祥龙说,这就是当地人称的“无人区”。

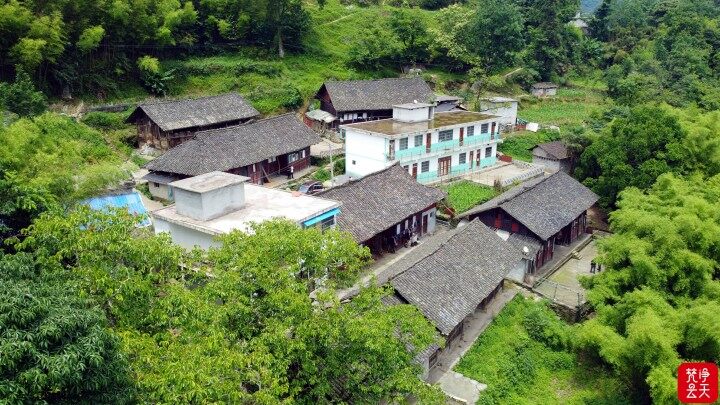

走进“无人区”,山路曲折,全是又急又陡的弯道,车辆连弯带拐在山间攀行,到达海拔1300多米的群山之上,地势开始开阔起来,大元村村委会办公楼耸立在山丘上,五星红旗在办公楼上空迎风飘扬,猎猎作响。

尽管夏日炎炎,大元村却清风送爽,就算是最热的季节,村里的气温也只有20多度,素有德江“小西藏”之称。

一条宽阔整洁的乡村公路从村委会门前向前延伸,村支书张玉洪介绍,这条公路是2019年4月通车的,以前从镇里到大元村,走的都是毛石路。

有一年冬天天气凝冻,大元村一名驻村干部在走访群众时不小心摔倒,后脑勺着地昏迷不醒,伤势危重,急需送医院抢救。

当时路上已凝冻起厚厚的冰层,车辆无法通行,人走在上面站立不稳,村干部就找全村群众帮忙,用汽车轮胎加上木板,做了一个简易的“拖架”,把受伤干部放在上面,拖着下山去赶车,十多人围在病人身边,一步一步艰难向前滑行,滑了十多公里。

寒风像刀子一样割在脸上,遇到陡坡路段,为了阻止轮胎和木板向山下溜滑,干部们就用身体去阻挡,不断跌倒又不断站起来,在大山中上演一场惊心动魄的生死接力。

很难想象,2019年以前,作为世代在大元村土生土长的村民,走在这条漫长而艰辛的山路上是怎样的心情,烈日、雷雨、浓雾、大雪、凝冻,爬不完、走不完、日复一日,年复一年。

深居大山,村民期盼修通“出山路”

站在村委办公楼上,放眼望去群山广阔无垠。沿着通村路往下走,不到几公里就到了和尚岩村民组,再下去就是马耳河大峡谷。“山尖顶着天,山脚在深渊,两山可对话,走路要一天。”当地老百姓流传的顺口溜,描绘出大元村所处地势的真实困境。

“村里最早修路是在1996年,当时为了发展烤烟,每家出一个劳动力参与修路……”张玉洪开始回忆。“那时候修路太苦了,用錾子凿石头,一天下来手上全是大大小小的血泡,运送砂石全靠肩挑背扛。”

一条毛路只从村寨通到烤烟地里,却没有通往山外,小山村依然被绝壁和深谷阻隔,村民步行进出山,要一整天,大量的时间都耗在路途上,公路不通严重阻碍着生产生活物资的进出。

出山难,是大元村世世代代刻骨铭心的记忆。张玉洪摇头感叹:“群众去泉口镇办事,先要下到马耳河谷底,再沿着马耳河峡谷小路往上爬,上到岩门口才能去泉口,最恼火的是到镇上交公余粮和卖烤烟,挑着东西不知要歇多少次才能到达,往返要78个小时,如果遇到山洪暴发,困在深山河谷就麻烦了。”

“2015年修战字岩通组路,车在黄泥坡组陷入稀泥中开不出去,拉水泥的司机来一次就不来了。”张玉洪说,为了把路修通,方便村民出行,只能重新“骗”另外的司机送水泥来。

又熬了三年,2018年大元村炮声隆隆,挖机轰鸣,寂静的山村开始沸腾。一条8.4公里的世行贷款通村水泥公路动工建设,村民世代期盼的“公路梦”即将实现。

“修通公路是大元村脱贫的关键。”孟祥龙说,历任驻村工作队和村支两委都把修路当成“头等大事”,2019年抢抓决战脱贫攻坚机遇,通村通组路全部贯通,彻底解决了千百年来都没有解决的“出行难”问题。

走进大山,东北小伙请战决战深贫

由于贫困程度深,脱贫任务艰巨,决战脱贫攻坚期间,市、县联系领导无数次深入大元调研,踏遍山山水水,指导决战决胜深度贫困。

2019年,作为铜仁市贫困发生率最高的村,大元村需要增派驻村干部,还在市委办跟班学习的孟祥龙,得知办公室要派干部驻村就主动交了申请。

“我是党员,我以前驻过村,我申请到最穷的村,并保证做好驻村扶贫工作!”孟祥龙在办公室毅然决然地表态,却没有第一时间告诉妻子。因为他怕新婚不久的妻子担心、埋怨、不支持,直到办公室下文了,要走的前一天晚上,他才以一句谎言“办公室统一安排的”告诉妻子。

“我猜一定是你主动想去,不是第一天了解你,工作上的事你总是只通知不商量。”最开始妻子很不理解。孟祥龙对妻子说:“我们都是党员,都是从农村出来,去的是全市最穷的村,能参与其中帮助群众脱贫是我们最应该做的事!”通过做工作,同是党员的妻子最终同意了孟祥龙的决定。

在去大元村的路上,妻子发来短信:“我只希望你去以后注意安全,平安回来就行!”看到信息,孟祥龙眼睛控制不住湿润了,看着窗外不断后移的风景,心里只有感动和决心……

进村那天,下着瓢泼大雨,到大元村的一段公路出现滑坡,无法通行,泉口镇政府派人把孟祥龙送到滑坡点一侧,大元村脱贫攻坚队队长开车到另一侧接他。

到达村里,看着空旷的山头矗立着村委会办公楼,五星红旗飘扬在雨后湛蓝的天空,攻坚队长开玩笑说:“这里是德江的‘西藏’,你看这办公楼像不像边关哨所?”挑战和坚信同时涌上心头,孟祥龙心里默默地想,一定要和大家干出个样子来!

安顿好住宿,就接到镇里的电话,当天晚上要报脱贫攻坚资料,要求驻村干部到镇里加班填报。他们几个队员又不顾路途危险,再次以一边送、另一边接的方式度过滑坡地方,去镇里加班,一直工作到凌晨5点才结束。

长期的闭塞,大元村部分村民思想比较落后,面对“三最”之难,历任驻村队员都没有退缩,秉着“越是艰险越向前”的精神,全力推进脱贫攻坚各项工作。

村里的基础设施建设困难重重,离德江县城远、施工队伍难找、施工经费短缺等总在阻挡着脱贫攻坚的顺利推进,攻坚队员和村两委干部团结一心,先易后难,逐个攻克。

张玉洪说,由于大元与城镇太远,加之经费不足,不好弄材料,就由村两委干部出面找熟人、托关系到附近的务川县赊材料;施工队伍难找,就动员本地在外务工的师傅回来支援家乡建设,同时工作队员也一同上阵,解决劳动力短缺问题,施工高峰期,经常会看到队员们白天和群众一起施工,晚上伏案准备材料的辛苦场面。

孟祥龙回忆,前几年决战脱贫攻坚期间,大元村攻坚队员除了最特殊情况,几乎没有请过假,都自始至终坚守在岗位和阵地,全身心投入一线工作。

攻坚队长张健慧、第一书记冉勇华、下派支书何承海由于长时间没有回家,都有小孩和自己认生的感觉;攻坚队副队长杨银桂,父亲在主动拆除家中废弃圈舍时受伤,他仍然坚守在工作第一线,只是利用晚上安排好工作后回去看父亲,第二天一大早又赶回村里。

攻坚队员梁昔洪在村里坚守4年,队员文辉强在妹妹患癌症后,只有在妹妹在世的最后几天才回去看看,办完妹妹的后事,又匆忙赶回村里;队员田太桂在父亲生病到去世,也是忙于脱贫攻坚无暇照顾,没有多陪陪老人成了心里的遗憾。

队员先全军每天都在吃药坚持工作。村支书张玉洪在儿子出车祸后,也是第一天安排好住院后就匆匆赶回村里,投入到基础设施建设补短板中,原村委会副主任田仁常在手术后立即从贵阳赶回来,投入到产业发展中。

队员杨正涛、王芸、孟祥龙在村里实施“五改一化一维”资金短缺时,主动垫资9万元。队员周前芝经常加班加点修改完善资料,通宵加班成常态,队员邹洪宇、田小毛默默地担任着驾驶员的职责。

脱贫攻坚中,大元村抢抓工期,完成老旧房屋透风漏雨治理51户,完成房前屋后和庭院硬化59户4329平方米;改厕64座、改厨62户、改圈12户、改水23户、改电20户,新建垃圾池11个,有效解决了村里基础设施差的难题。

2019年德江县全县出列,大元村也随着撕掉了“全市贫困发生率最高”的历史标签。

2020年,为了记录德江县决战脱贫攻坚的战绩,德江县委宣传部以大元村脱贫攻坚故事为原型,创作摄制了电影《攻坚队长》,生动讲述了在党的领导下,大元村攻坚队尽锐出战,攻坚克难,决战决胜脱贫攻坚的生动实践,充分展示了德江干部群众实干拔穷根、敢叫日月换新天的使命担当。

坚守大山,再次请愿参与乡村振兴

脱贫攻坚结束后,时间到了2021年2月,12日这天正是农历正月初一,孟祥龙的女儿出生,如何给女儿取名字,通过反复思考,最后取名“孟令元”。

“这既是寄托女儿一元复始、万象更新的美好寓意,也是纪念我在大元村难忘岁月中收到最美好的‘礼物’。”讲起女儿,孟祥龙满脸幸福,也是满怀愧疚。

女儿出生没多久,转眼到了5月,根据要求,他可以不再驻村了。可他又一次做妻子的工作,克服刚出生女儿需要照顾的困难,再次主动向组织申请,要求继续驻村。

德江县委组织部的领导考虑到他从村里往返铜仁路程太远不方便,就把他安排到距县城较近的村。孟祥龙知道后主动向县委组织部报告,申请继续驻大元村。

“现在村里的产业刚起步,我对村情熟悉,我要争取再驻两年,等产业走上正轨后再走。也许对家人是个亏欠,但是乡村振兴任重道远,总得有人付出,我愿同大元村的干部群众并肩前行,努力让‘三最’村变成‘三大’村。”孟祥龙坚定地说。

孟祥龙所说的“三大”,是他结合大元村的实际和村支两委干部共同提出的“战略目标”,即:大元村大有希望、大有可为、要大干一场。并写在村委会办公楼最醒目的位置,时刻提示着自己。

但是产业发展如何推进,是摆在孟祥龙面前实实在在的难题。为此,他和村支两委走遍了全村每一块土地,在充分征求群众意见基础上,结合大元村山多山大山高的实际,决定坐山靠山做好“山文章”,提出了“十百千万”产业发展思路。

“我们大元村的‘十百千万’工程,是结合我们村土地宽、山林广、野生五倍子多、群众习惯养牛养蜂等提出的战略思路。”孟祥龙说,“十”就是完成10件民生实事、发展培养10名以上致富带头人;“百”是大力推进500头肉牛基地建设;“千”是发展1000亩以上五倍子和1000桶生态蜜蜂;“万”是发展10000平方米以上优质天麻产业。

“种草为牛羊,药倍蜜蜂忙。”谈到产业发展,孟祥龙就有讲不完的话题……通过努力,“十百千万”工程目前已初见成效。

村支书助理田仁强介绍,在确定民生10件实事后,经驻村队员和村支两委共同努力,解决了修建毛香坡组通组路和黄泥坡组信号基站等多年的“老大难”问题,群众满意度显著提升。

在培养致富带头人方面,通过邀请国家林科院、省林科院、省农科院专家到村指导和组织群众外出培训等方式,培养致富带头人12名。全村现存栏肉牛300余头,有800余亩五倍子和320平米的倍蚜虫基地、1000余桶蜂蜜、商品天麻和种天麻10000余平方米。

目前的大元,产业稳步推进,乡村振兴梦想越来越接近现实。

回到大山,外出村民纷纷返乡助力

“如果不解决人才问题,大元的发展还是很困难,要多动员村里的致富带头人返乡创业,发展要靠大家,只有大家一起聚力发力,大元的明天才会更有希望。”这是孟祥龙和驻村工作队经常念叨的一句话。

“孟书记经常和我在微信上交流村里的产业发展情况,多次动员我回村创业,通过一番思考,我第一个站出来支持他的号召,回来参与村里的工作。”大元村第一个大学生邹杰在孟祥龙的反复动员下,辞掉了在外面的高薪工作,回乡选上村委会副主任,全身心投入家乡的建设和发展。

“2017年我开始外出打工,中途也回来做过肉牛养殖,没找到多少钱,现在回来养了270桶蜜蜂。养蜂不需要专用场地,田间地头、悬崖岩脚都可养殖,投资少、见效快,可连年收益。”大元村支部委员、村监委主任田双蛟说,村里公路修通了,看到孟书记一个外地干部都在为大元的发展而坚持坚守,大家都愿意回来为家乡发展出一份力。

绿水青山酿就了大元增收致富的幸福“蜜”码。“回家既能照顾小孩,又能发展蜜蜂产业,去年产了500多公斤,收入13万元。”田双蛟说,在他的带动下,村里外出务工青年邹波也回来创业了,现在养有100多桶蜜蜂,去年也产蜂蜜500多公斤。

邹波告诉记者,今年2月以来,共销售蜜蜂20箱,收入2万余元。销售蜂蜜30余公斤,收入1万多元。

大元村虽偏居一隅,但随着生产生活条件的不断改善,资源优势得到凸显,各类产业蓬勃兴起,村民的生活也越来越有了盼头。

“把发展林下经济作为纵深推进农村产业革命的重要突破口,大力发展林下种植、林下养殖、林产品采集加工和森林景观利用等为主的林特产业。”泉口镇党委委员、副镇长李松江说,大元村结合野生五倍子多、群众养蜂多的实际,提出“五倍子+蜜蜂+天麻”的林下经济发展思路,走在了全镇的前列。

“孟书记组织我们先后到遵义市绥阳县、汇川区考察后,更加坚定了我们发展五倍子产业的信心,目前我发展了200亩,去年实验挂袋倍蚜虫,今年都结出五倍子,已初见效益。”村民田仁常说。

大元生态优美,土地广阔,气候宜人,与泉口镇著名生态景点“万亩草场”一河之隔,是天然的放养牧场。

“村里基本上每家每户都养有牛,我2017年开始发展肉牛养殖,现在养了42头,下步准备再扩大养殖规模。”村民田云川曾经当过民办老师,也“杀过广”,现在又回到村里创业,通过养牛成了小有名气的“老板”,靠勤劳走上了致富路。

53岁的田仁坚,在家排行第三,当年在务川县务工,一场矿难使他落下终身残疾,由于腿行走不方便,大家笑称他“拐三哥”。

经历人生坎坷的“拐三哥”,就像他名字一样“身残志坚”,靠智慧和勤劳成了大元村的致富典型。不服输的田仁坚借助养牛基金贷款办起合作社,养牛、养猪、办酒厂,现在还做起了天麻产业,产业越做越大,致富路子越走越宽,成了村里有名的致富带头人。

“只要有志气,就一定能过上好日子。”田仁坚说,新时代带来新机遇,感谢党的好政策,让我走上了致富路,过上了幸福生活,下步将继续壮大产业,带领更多村民增收,这么多年党和政府关怀我不少,现在我致富了也要好好回馈社会。

“大元是泉口最偏远的村,通过去年换届,换出了新气象,换出了新精神,目前村支两委干部干事创业激情非常高。”泉口镇党委副书记卢仁寿说,近两年来大元村发生了翻天覆地的变化,立足优势大力发展林下经济和肉牛养殖,为全面推进乡村振兴打下了坚实基础。

开发大山,期盼外力投资生态旅游

如今,走进大元,放眼山川,一幅生态美、产业兴、百姓富的壮美高原画卷,正在马耳河畔渐次铺开。

山峦叠翠,江水依依。大元青山如画,夏无酷暑,凉爽的高原气候,错落的村民院落,生态的农家菜肴,质朴的乡土气息,是休闲避暑和观光体验的好去处。

“我们要抢抓新发展机遇,大力发展数字经济,利用抖音,借助媒体,大力推介大元的自然风光、生态资源和特色文化,引进企业和资本开发旅游产业,把资源优势转为发展优势,促进大元乡村全面振兴。”孟祥龙说,将以推进乡村振兴为契机,规划形成布局优化、类型丰富、特色鲜明的产业发展格局,让休闲农业、生态观光和乡村旅游成为大元拓展农业、繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业。

绝地求生,开发开源,今日大元万象更新。

编辑:田洪文 校审:罗灿

初审:李忠明 终审:刘翼

贵公网安备 52060302000040号

贵公网安备 52060302000040号