【石阡作家访谈】萧惟:在无声的世界倾听和端详

作家简介:

萧惟,笔名白丁,侗族,1971年11月出生,贵州石阡人,幼失聪。曾务农,做油漆匠,摆地摊。主要作品有《大地的影子》《夷州茶语》《红础红墙红石桥》等,在《人民文学》副刊、《散文诗》《花溪》等发表过作品。出版有散文集《摄氏八度》(合著)。现供职于石阡县残联。

磕绊与青春撞了个满怀

在萧惟幼年时代,生活、文化都很贫瘠,书籍字纸都很奢侈。大集体时代,六岁的他感染了一场脑膜炎,初愈期间双腿绵软不能行走,父母随时要参加集体劳动,姊妹们读书去了,他一个人在床上辗转,眼睛去琢磨身边糊板壁的报纸的文字,随手翻手边的繁体字新华字典等等这是他最初的识字和阅读的萌芽。

感染脑膜炎后,在上小学一年级的他休学了一年多,那些日子常常一个人在家里翻新华字典、唐宋名家词选,独自磕磕绊绊识字猜词,浏览报纸上的文章,当时有些比较通俗的出版物如《欧阳海之歌》《播火记》《艳阳天》等,让他无形中领会了对话和书面表达的路径、叙述一件事的节奏。

十四岁前,他差不多把四大名著看完了。《三国演义》的打仗故事比较受欢迎,《西游记》也好看,到《水浒传》《红楼梦》又要费点耐心了。其次是古文观止、楚辞集注等文言文书籍,即使看不懂,只当认字一样硬着头皮看下去,到后来在课本或其他书籍上读到相识的章节,如逢故人,重读起来就很容易理解了。唐圭璋先生编的《唐宋名家词选》翻烂了一本,仍然时不时翻一翻。这样,书犹如他的日常的友伴。

1980年代末期,石阡温泉开发改造的时候有个征文征集活动,当时他是石阡县晏明中学初二学生,也写了一篇交到组委会。只记得文章开头用儿时过年前寨子上的姑娘媳妇们聚在一起烤火纳鞋底绣鞋垫最爱念叨的“哪哈走石阡温塘洗个澡噢——”的话语切入,标题和内容已经记不得了。杨大斌老师用他的招牌隶书誊写在温泉大门口的宣传栏上,并写了一段热情洋溢的评语。他在学校听同学说在石阡温塘看到他的文章了,周末他去县城泡温泉,在宣传栏前慌乱的看了看,总害怕有写错出丑的地方,连忙逃走了。至今,“哪哈走石阡温塘洗个澡噢——”那遥远的声音仍然让人油然怀念石阡人岁末走温塘洗“封印澡”的传统,以及人们在寒冷暗淡的冬天对温泉的向往与热爱。

他的作品第一次印成铅字是初中时在《热泉》(《石阡文艺》前身)上发表的《山魂》,写了他生长的十二山二三寻常事物,篇幅短小,恰好组成一个组章。随后在《铜仁日报》副刊相继发表《山中笔谭》《大地的影子》《夷州茶语》组章。

初中毕业后一段时间他去学油漆工,有了小零钱就自己买喜欢的书,发现外国文学有全新的味道。有很多年,他几乎只看外国文学,曾买到一些现在看来很稀缺的版本,如泰戈尔集、契诃夫作品集。还有惠特曼、雪莱、但丁、斯特林堡、尼采等等庞杂地读过不少。

他初中毕业后在农村老家种了几年地,后来全家陆续迁居石阡县城,一心想着要自食其力,所以在不断尝试谋生的途径,摆了几年图书文教用品地摊,又回到祖传老手艺油漆匠上来,和堂哥们在县城几个家具厂来回做工,几年下来,弟兄们认为现代化工油漆对身体副作用大,酝酿改行。当时经常和杨启明、肖磊等兄弟和朋友一起聊读书写作。一次小聚,谈起读个文凭能发生点什么情况,当时正在省教育学院半脱产进修的杨启明鼓动他和肖磊到省教育学院“读盘大学”,以图发展,他想,确实应该趁还剩一点点年轻的尾巴,体验一程大学的生活。2005年,他成为贵州教育学院中文系的一名学生。

他特别感谢的是石阡县残联原理事长孙黔军、谭芳,是他们支持他读书、解决他的就业问题、对他的家庭等给予了多方面的关心。

他人的寂寞才是最好的享受

萧惟打了个比喻:我与文学的缘分只是一棵潜移默化的野生小老树,扎根在黔东贫瘠的山崖上,发芽早但生长不良,偶尔有好的年份有开花结果,基本是自生自灭状态。但它是一种顽强的力量,为我构建了一个呼吸阳光雨水的小气候。

他曾以笔名“白丁”之名,发表过许多作品。对他来说笔名大概是起到一件隐身衣的作用。他总是感觉旧作拿不出手,只好躲在“白丁”后面。近年看到更多的人也叫“白丁”了,不知道他们的意思,但他又不好意思再用了,只好回归本名。

他曾在《人民文学》副刊、《散文诗》《花溪》等报刊杂志发表过作品,还出版了散文集《摄氏8度》(合著),其间很多年,曾一度在文学现场销声匿迹。为何大隐于市?他认为写作完全是在野生、自发的状态,所写的素材来自于简淡的生活的经历与回忆,而他的生活范围也极其窄小,写着写着,突然觉得所熟悉的生活素材已经写过了,就茫然了。

这些年来,文学创作给他带来了一句旧的热词,叫“知识改变命运”。它使他洗脚上了田坎,在离开赖以活命的农村土地后找到另一种自食其力的可能。谋生除了智力和技能,文艺确实可以抚慰心灵,他对生活始终不曾失望,艺术就像一线光亮照过来,生活和精神都获得一定程度的自由。

最近,他已重振旗鼓回到了文学的现场。同时他反思了一下过往的写作,零碎,琐屑。长时间的搁笔之后,又觉得有些东西积淀下来了,可以发散,晾晒,还有朋友们始终在督促呼唤,终于又提笔写下了《枞木树》《佛顶山:障目之叶》《边地风物》等几篇文字,终觉“勉为其难,仍然无法满意”。

写作多年,他认为“确实没有敢说满意的作品”。如果说有哪一件作品让他感到有点意义,他觉得十多年前一篇小文《木瓜溪》可以做一个引子,可以伸引、完善、拓展这样一个路径。

70后大概都有对书籍渴求的记忆,当年他热爱阅读的年纪能得到的书籍很少,有过借书抄书的苦恼和快乐时光。写作对他来说是无意识的,就是想到什么就写了,阅读中某些篇章对应了他熟悉的生活场景,在头脑里影印。是无师自学,也是每篇优秀文章都可为师的。对自然风景风物的写作,需要端详和倾听,外国文学中的一些散文随笔非常唯美,如日本作家川端康成,井上靖;美国的梭罗,俄国的普里什文等等,他们沉醉于对山川风景和草木虫鱼的描摹,对四季变化的细微观察,都是他值得学习借鉴的。现在他的兴趣则是读读史料杂著,自然博物,这个比较长一些冷门知识,“多识草木之名”也是文化源泉,诗经、楚辞里草木茂盛,仿若植物的天堂。

在他看来,有书,有纸笔,兴之所至就行了。他人眼中的寂寞状态未始不是最好的享受。春阳暄和,冬日拥炉,夏日树荫下有风送凉,秋天窗外冷雨淅淅沥沥,是读书人的好日子。

每个地方都有它的故事

萧惟出生在龙塘镇老林村萧家湾,十二山西麓思石接壤的地带。南北走向的十二山梁子在这里像一截巨兽的骨架,岭脊如肋骨从山梁挂下来,一宽一窄有规律地排列,稍宽而有丰隆腹部的山槽中就有林木掩映的百年村寨,而狭窄的山槽里则夹着坡土和梯田。

他二三岁的时候,父亲把家搬到了离本姓寨子三公里外一处叫“曲家山”的山中,远离纷争,这大概是他父亲骨子里最后一握尊严和骾直。“曲家山”是一处寂静的山顶,群山环抱着一个类似天坑的洼地,有一湾梯田和不多的坡土,偶尔生产队社员出工耕作,平时空寂无人。东连十二山,西眺群山逶迤,荆竹园一围垩白的崖壁凸于群山之上;南横一道长岭岗,北临千丈深壑。这里保存了他听见的一切声响:远村的犬吠鸡鸣,夏日稻田蛙声鼎沸,后山顶悬崖一双山杨树在长夏初秋有风的日子昼夜不绝沙沙哗哗的拍响,不知名的山禽在寒夜如小公鸡初鸣的一声短促的“喔”仿如云中传来。北边巨壑,春夏水涨,山间温顺的小溪一夕水满,在山脚汇合成洪流向“倒碴孔”倾泄,有时“倒碴孔”吞吐不及,洪水回倒,后浪迎头撞上,涛声“呼儿轰隆”地山摇地动了。下一步,他也计划认真写一写老家的一些风物。

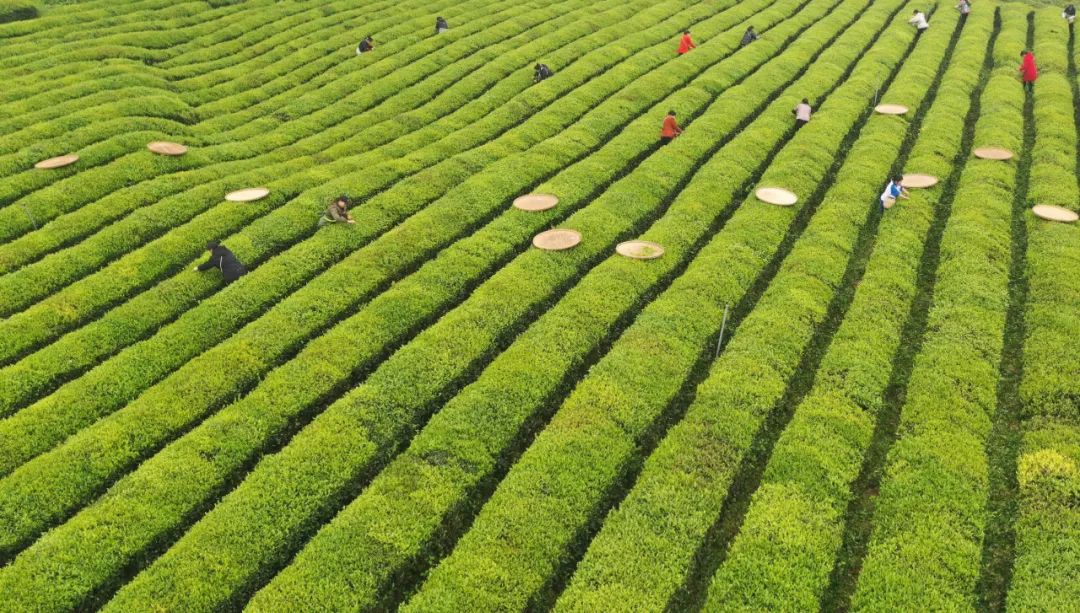

石阡县龙塘镇茶园一角

他的《大地的影子》《红础红墙红石桥》《中国古典诗词写意》等作品,以精致的笔触展现了地方风土物华之美。而对地方物产的吟咏也是其独具只眼的一面,茶是石阡特产之大宗,他尤其情有独钟,识香知味。从《夷州茶语》的茶乡家常到《茶香》《顶上细茶》《惊鸿一瞥觅“贵绿”》《茶经内外石阡茶》以及近作《茶话二题》等文字,由日常茶事到以茶致远、茶产业推介之困境、古茶树寻踪……语言清澈,如山中溪流,汩汩洋洋,意犹未尽。读博物杂记,万物皆有名,他说,我们知道的真是太少了,有多少风物我们也还未曾发现,认识,体察,描摹。对纯粹的自然风景风物的描写,还需要重新学习,以求达到自觉的状态。“在充满情趣的风物描写中穿插着深沉的哲思”也完全可以是“因为我对这片土地爱得深沉”。

当然还有些被工作生活的揉搓触动,他就想,古人常言面对青山“相看两不厌”,远离人事的牵缠,那就是面向自然,用心去认识,体察,描摹。石阡是国家级的温泉风景名胜区,有足够探寻的素材。下一步,他准备以温泉为主线,深入探寻石阡山水,直入纯粹的自然风景,叩问前人留下的风物故迹,进入一个持续的写作状态,写出一个真正意义的系列自然散文。

每个地方都有它的故事。他说在自然地理方面,单是“石阡”二字就十分特别,它更多是表达了石阡自然山水的特质;温泉是大自然赐给石阡人民的天然瑰宝,茶是石阡的自然特产。人文风物方面,飘忽断续的古夜郎之谜,历代建置兴废,文教之风兴,数百年来士子们上下求索,有“十里三进士”,在文艺、政事上卓有成就的代不乏人。自觉了解、发掘、研究这些石阡元素是石阡儿女应有的责任。他希望能用文字表达石阡自然地理和人文风物的色、声、香、味、触、觉。

编辑:李桃红 校审:罗灿

初审:顾云爱 终审:罗会鹏

贵公网安备 52060302000040号

贵公网安备 52060302000040号